| 世界和中国能源发展中石油工业的回顾、挑战和前景 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 作者:成珍1,成绥民2 发布于:2014/4/4 0:00:27 点击量: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

摘 要: 针对世界与中国石油工业发展历程、供需挑战、影响因素、增长模式和资源利用等问题的对比分析,阐述了中国是世界最早有文字记载发现、利用、提出“石油”一词及正式科学命名为“石油”的国家,现为世界第4产油国、需求第2大国、进口第1大国。未来油气勘探处于中早期,已知储量可采100~300年。美国是世界近代石油工业起始国、产量、资源、和消费的世界第一大国,随着页岩气革命的成功,目前有望实现供求平衡。“石油峰值论”已过时,“石油末日”遥远无期。世界石油工业前景光明。 关键词: 能源发展 石油工业 前景 1. 世界石油工业自从20世纪40年代进入石油能源化工时期,则跨入了高速增长阶段。1956年提出“石油峰值理论”,后来又提出“石油末日”说 [1]。由于石油资源分布极不均衡,经济发展、石油消费的巨大差异,首先美国成为油气资源、生产和消费的石油大国;后来,70年代前苏联的油气资源、产量超过了美国的石油大国[2];但接着欧佩克(以沙特为首的中东)油气资源、产量中心地位取代了前苏联、美国[3]。中国1959年发现了大庆油田,60年代跨入了高速增长阶段,1978年突破1亿吨,跃居世界产油大国[4],目前是世界第4大产油国 [5]、世界消费第1大国 [6]。进入21世纪“峰值论”、“末日说”又抬头了,石油工业的现状前景到底如何呢?本文针对世界和中国石油工业发展历程、石油供需影响因素、增长模式及资源利用等问题,在前人的基础上进行了比较系统的综合分析研究,认为在全球一体化、合作互利、科技进步、可持续发展的环境下,世界和中国的石油峰值到来的时间,是随着历史发展而不断顺延,封闭系统或错误的“石油峰值论”已过时了[7],“石油末日”遥远无期[8]。世界(首先是美国)和中国石油工业发展的历史及现实证明了这个结论[9-13]。世界和中国能源发展中石油工业的历史回顾 1.1发现时期[2] 世界上最早在美索不达米亚平原(今伊拉克境内)的乌尔,人们发现距今5000年前的建筑材料沥青(固态)。中国早在公元前3-1世纪,在四川临邛(今邛崃县)发现了火井即天然气(气态)。 世界上最早有文字记载的是公元32-92年中国东汉历史学家班固所著的《汉书》中,记有“高奴(今陕西延长县)有洧水(延河支流,液态)可燃”。 世界最早提出“石油”一词的是公元977年中国北宋编著的《太平广记》。正式命名为“石油”,这个科学的命名是公元1031-1095年中国北宋科学家沈括所著的《梦溪笔谈》中,说“鄜延境内有石油,旧说高奴县出脂水,即此也。生于水际砂石,与泉水相杂,惘惘而出”。著作中记述了公元1080年沈括在延长地区对石油的产状、性能、用途实地考察的结果,并予言“此物(石油)后必大行于世”。在世界古代科学著作中,这是论述石油最祥的第一著作与第一人。国外500年后,公元1556年德国人乔治.拜耳在一篇论文中提出石油(petroleum)一词。 1.2煤油时期[2,3] 19世纪50年代人们从石油中提炼煤油照明。世界近代石油工业以1859年美国宾夕法尼亚州埃德温.德雷克钻成了第一口油井——德雷克井,发现开发了第一个油田为起点,美国石油产量居世界第一。1863年俄国生产石油开始。中国1878年在台湾苗栗油矿第一口油井——苗1井开始产油。 1.3汽油时期[2,3] 19世纪80年代内燃机、汽车问世,20世纪初四十年间,石油主要是提炼汽油。1907年中国陕西延长油矿第一口油井——延1井开始生产,主要提炼煤油,是中国正式开发的第一个油田。1908年伊朗首先在中东海湾发现了油田。1909年中国新疆独山子油矿开始生产石油和提炼煤油。1939年中国人自己在甘肃玉门发现了老君庙油田,开始生产石油和提炼汽油,中国的石油工业正式形成。 1.4石油能源化工时期 20世纪40年代世界发现油田是最活跃时期(石油总产量突破3亿吨),石油化学工业形成了,航空、航海事业发展了,发达国家进入了石油代替煤的时代。美国:自20世纪50年代起成为能源净进口国,1956年,美国人金·哈伯特发现的矿物资源“钟形曲线”规律——石油峰值理论,大胆预言美国石油产量将在1967年-1971年达到峰值,以后便会下降,后来于1970年达到了石油峰值,油气产量下滑,美国能源危机[1]。而全球石油总产量60、70年代突破10、20亿吨达到高峰。因产油国维权、政治动荡,70年代发生了两次石油危机,1975年,在多次的谈判后,欧佩克和美国达成了协议,欧佩克同意只用美元对石油进行定价,致使所有的石油进出口国都不得不使用美元来进行石油贸易。美元在国际经济中的“老大”地位得到了进一步巩固,各国对美国在经济上的依赖也随之加强。但70、80年代许多石油大国的产量也先后达到高峰,改变了个别国家左右石油工业的时代。 欧佩克(OPEC): 20世纪60年代,伊拉克、伊朗、科威特、沙特阿拉伯、委内瑞拉、阿尔及利亚、加蓬、印度尼西亚、利比亚、尼日利亚、卡塔尔和阿联等石油生产大国联合建立起的“石油输出国组织”。欧佩克努力将制定油价的权力掌握在自己手里,尽可能从石油生产上谋取更多的利益。70年代中东地区有一多半的石油生产国都成为欧佩克的一员。90年代欧佩克的石油、天然气储量分别占世界的77%和40%,其中沙特的石油储量居世界第一、产量居世界第二。 前苏联:1975年起石油产量超过美国,80年代中期后达到高峰期,产量长期直到21世纪居世界第一(个别年份是沙特)。目前石油储量超过了美国,天然气储量居世界第一。 中国:现代石油工业是与新中国一起成长起来的。1949年产量仅有12万吨,主要靠进口洋油。20世纪50年代急起直追,先后成立了西北石油工业专科学校(西安石油大学)、北京石油学院(中国石油大学(北京,青岛))、石油工业部(中石油,中石化,中海油等)、石油科学研究院(石油化工科学研究院)、四川石油学院(西南石油大学)东北石油学院(东北石油大学),积极恢复延长、玉门油矿和东北各石油厂,发现了克拉玛依油田,实施石油战略东移,60年代前后发现了大庆、胜利等大油田,石油自给自足。70年代成立了石油勘探开发科学研究院,大庆油田年产油量突破5000万吨,全国油气产量突破1亿吨,成为世界的产油大国。到21世纪增长到2亿吨,是世界第4大产油国[5]。

2. 世界和中国能源发展中石油工业面临的挑战和机遇 2.1 石油需求量的增长面临的挑战和机遇 世界石油需求量进入21世纪后仍然继续增长,如表1所示。3年全球石油需求量增长了1.1亿吨,经合组织(OECD,即经济合作与发展组织的简称,是由34个市场经济国家组成的政府间国际经济组织,旨在共同应对全球化带来的经济、社会和政府治理等方面的挑战,并把握全球化带来的机遇。)成员国石油需求量占全球60%以上。其中美国占全球1/4以上,是世界石油需求第一大国,1973年至2000年,美国国内市场对进口油的依赖度从35%增值 52%,天然气从5%增至15%。2003年进口量接近80年代中期的3倍,即6.051亿吨,占其国内石油总需求的62%,占世界总进口量的26.8%。非经合组织成员国石油需求量占全球39.21%,其中最大需求量的中国占全球7.08%,是世界石油需求第2大国。但经合组织中德国、日本石油消费量开始呈下降趋势,非经合组织中俄国、巴西石油消费量也开始有所下降。 国际能源机构表示,2000-2010年,非OECD国家的石油消费量上涨了40%以上,其中上涨最快的国家是中国、印度和沙特。其石油消费量与GDP增长率之间存在着显著的关联性。报告显示,2013年中国取代美国成为世界石油进口第1大国[6]。而OECD成员国的石油消费量呈下降趋势。 2.2石油供给量面临的挑战和机遇 《油气杂志》公布[5],2009年世界石油总产量为35.25亿吨,较2008年的36.41亿吨减少3.2%。 表1 全世界历年石油需求量统计(万吨) [15]

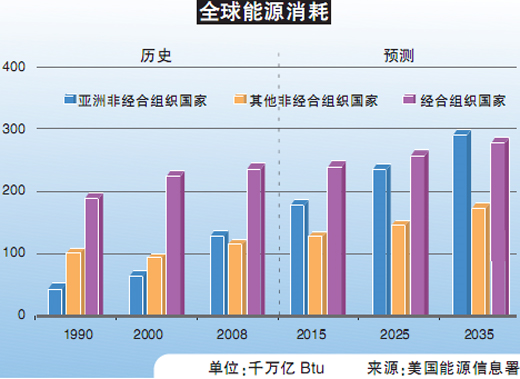

2.3石油工业的科技进步面临的新机遇[16] 科技进步使美国页岩气勘探开发从2000年产量100亿方,发展到2006年产量为200亿方;水力压裂和水平井技术的突破,“丛式井平台 ”和“井工厂”的开发方式,及其导致的降本增效,促成了页岩气的开发成功。从而进入了快速发展阶段,2012年产量突破2300亿方。使美国原油对外依存度不断降低,增加了就业机会,创造了更多GDP价值,提高政府财政收入,促进生产力发展,导致的天然气价下降,进而促使电力成本降低、工业产量增长;带动制造业恢复和发展,促进了美国经济的发展。进而激发了全球开发页岩气的热情,许多国家纷纷开展研究、勘探评价和开发试验工作。页岩气主产区:美国、加拿大,页岩气单井突破区:中国、波兰,页岩气研究及评价区:欧、澳、印度、南非十余个国家。重塑全球天然气市场新格局。 美国页岩气革命的成功,使人们重新认识了非常规资源,突破了传统油气勘探中“面中取点”的做法。以此思路,采取相适应的先进技术去对待非常规油气资源的其他类型,使人们对过去不屑一顾的非常规油气刮目相看。2011年,委内瑞拉的石油证实储量猛增50%,至406.2亿吨,超过沙特,成全球石油证实储量最大的国家,主要得益于重油计入储量数据。常规油气是自然压力开采的石油、天然气。 非常规油气是采用目前技术的常规方法不能勘探开发的油气资源 ,如煤成气是排水降压解吸开采;如页岩气是排气降压解吸开采;其它有致密砂岩天然气、水溶气、天然气水合物、重油和页岩油等。 3. 世界和中国石油工业的前景和展望 3.1世界石油需求量的未来前景[17] 据美国能源信息署预计,由于经合组织(OECD)国家受全球经济衰退影响严重,其能源需求随之大幅缩水,未来几十年内,能源消耗增速将趋于放缓。而非OECD国家所受影响有限、经济复苏也远快于OECD国家,特别是亚洲的非OECD国家的能源需求仍将保持大幅增长,能源需求巨大的亚洲将继续重塑全球能源景观,未来大约三分之二的能源需求都将来自这一地区,预计到2035年将在2008年的水平上增长117%。其中,中国和印度的增长最为明显,中印两国占全球能源总消耗的比例将从2008年的21%升至2035年的31%。印度将在2020年左右取代中国成为全球最大能源需求国;中东对能源需求到2025年,将达到与中国现在需求一样的水平。另外,中东地区、中南美洲,以及非洲的非OECD国家也呈现强劲的增长。预计到2035年,中东地区将在2008年水平上增长77%;中南美洲增长72%;非洲将增长67%。预计到2035年,非OECD国家的能源需求要比OECD国家高出67%左右。近期和未来予测的全球能源消耗如图1所示。 3.2美国石油供给量的未来前景 随着美国页岩油革命的爆发,北美原油产量快速上升,BP公司报告,2012年美国油气产量增长为全球之最,石油产量增长为美国历史之最。OPEC年报显示美国原油产量增长15%,触及近20年最高水平;2012年美国从OPEC的原油进口降低至15年低位,自沙特进口量更是降至不足15%。据2012年底国际能源署分析,美国页岩气产量占天然气总产量从2011年的34%将逐步增至2040年的50%。将在2015~2020年之前取代沙特、俄罗斯成为全球最大能源生产国,并且在2035年前石油有望完全自给[9]。 3.3沙特石油供给量的未来前景 在美国崛起的同时,最大的受害者无疑就是目前全球两大产油国沙特和俄罗斯,其中沙特受到的冲击不仅仅来自于经济,更来自于政治、安全等各个方面的危机。但是, OPEC公布了2013年年报称,沙特是全球最大原油出口国,去年的石油出口创收为3360亿美元,财政盈余达到历史最高的1648亿美元,较上年增长3.9%,已经是连续第三年快速增长,人口以及经济增长趋势也非常良好。Birol表示:作为全球主要能源出口地区,沙特对未来的能源供应十分关键。相比之下,美国仅是依靠新发现的能源来供应国内的消费。

图1[17] 全球能源消耗情况

3.4 欧佩克石油供给量的未来前景 欧佩克石油蕴藏量最新达到8,190亿桶,占世界总储量近80%。其成员国的石油、天然气产量分别只占世界石油、天然气总产量的40%和14%。但是,欧佩克成员国出口的石油占世界石油出口量的50%多,对国际石油市场具有很强的影响力。自2012年以来,随着美国页岩油革命的爆发,整体OPEC面对的危机似乎颇为明显,而在美国能源产量开始逐渐削减之后,欧佩克石油生产国的石油产量在全球石油产量中的比重将开始上升,因为欧佩克国家将成为全球仅存的相对低成本能源供应巨头。Birol表示:“中东石油今天对全球石油行业是决定性的,明天也依然是。”。 欧佩克控制了全球大部分石油储备。 3.5中国石油供给量的未来前景 21世纪中国石油资源虽有缺口,要依赖进口,但是,经过努力基本可以实现供求平衡。今后长期的供求矛盾,会在发展中利用勘探潜力和科技进步得到解决。OPEC年报显示[18],2012年中国原油储量大幅上升26%,虽然尚未在产量上有所反映,但随着中国大力推动非常规能源开采,未来同样有可能复制美国的页岩气革命。现实证明了这一点,根据全国近期几轮油气资源的评价结果如表3所示,在每年生产2亿吨左右(即年消耗油气资源2亿吨左右)的前题下,从1995年初到2011年底开采了17年,石油总资源基本未减少,而天然气总资源却增加了6.6万亿方。再看后两次评价,仅相距4年,石油总资源增加了22.7%,天然气总资源增加了55.8%。何况中国各类沉积盆地500多个,进行过油气勘探和评估的仅1/3,其中石油进入勘探中期,天然气勘探处于早期,天然气可采储量按最终资源量为34.4万亿立方米,年产量为1200亿立方米(2012年产量为1067亿立方米),可采287年。还有非常规煤层气地质资源量37万亿立方米,可采资源量11万亿立方米;油页岩折合成页岩油地质资源量476亿吨,可回收页岩油120亿吨;油砂油地质资源量60亿吨,可采资源量23亿吨。 表1 中国油气总资源量评价结果[10-12]

另外还可采用提高采收率方法,采收率每提高1个百分点,全国就能从地下多采出的石油达到2.6亿吨,超过目前中国的年石油产量。此外,大量的石油,仍需要通过能源外交、国际贸易才能达成其在全球的平衡使用;而且这也是保证国家能源安全和经济可持续发展的上策之一。中国已在沙特得到了在任何时候均保证对中国原油供应的承诺,中俄、中国与巴西、委内瑞拉等国签订了贷款换石油协议;还有中国与中亚、中缅油气管道等项目的签订;开拓如苏丹、独联体等海外石油生产;形成了欧、非、中亚、南美、中东和亚太多方位的油气合作区。同时煤炭出口翻了几番,也进一步加强煤电、煤油的转化研究,研究风力、太阳能、核电利用,因此中国正在实现石油来源的多元化。 3.6 世界石油供给量的未来前景 全球主要能源出口地区中东石油,今天对全球石油行业是决定性的,明天也依然是。 欧佩克控制了全球大部分石油储备,其中沙特对未来的能源供应十分关键。20世纪的美国《商业周刊》1997年11月发文指出:“当前世界石油出现了一种完全不同于我们原来所预想的情景:石油资源没有枯竭”。 在全球一体化、合作互利、科技进步、可持续发展的环境下,世界和中国的石油峰值到来的时间,是随着历史发展而不断顺延,封闭系统或错误的“石油峰值论”在2013年10月13日,第22届世界能源大会开幕词中已表明,石油峰值论已过时。实际上,石油“峰值论”、“末日说”不过是制造恐慌、抬高油价的幕后推手之一[1]。石油工业的科技进步不但使美国页岩气革命获得成功,带来了美国能源的自给程度,而且使人们重新认识了“石油峰值论”的失败、“石油末日”遥远无期。世界石油工业前景光明。 参考文献: [1] 张杭.从石油峰值论到石油枯竭论[J].石油学报 2009,30(1)155-158 [2] 陈鸿璠主编.石油工业通论[M]. 石油工业出版社,1995. [3] 任晓娟主编.石油工业概论[M]. 中国石化出版社,2007. [4] 成珍、成绥民.中国能源发展中石油供给增长特征分析[J].西安能源,2009,(1):6~10 [5] 美国.《油气杂志》2009年度世界主要国家的石油产量.,中国国土资源报,2010年 2月8日 [6] 美国《外交政策》.发布报告称::中国已经超过美国成为全球最大的石油净 进口国2013年 5月6日 [7] 刘鹏程.石油峰值论已过时. 中国化工报,2013年10 月 16日 [8] 布朗温.马多克斯.全世界目前不必担心“石油末日”.英国泰晤士报,2011年2 月 27日 [9] 国际能源署(IEA)发布2012年底美国未来石油供需予测报告.2013 [10] 国土资源部新闻发布1994年底全国油气资源评价成果.1995 [11] 国土资源部新闻发布2007年底全国油气资源评价成果.2008 [12] 国土资源部新闻发布2011年底全国油气资源评价成果.2012 [13] 成珍、成绥民.中国能源发展中石油供需矛盾解决对策[J].西安能源,2011,(3-4): 3-8 [14] 成珍、成绥民.中国能源发展中石油需求增长特征分析[J].西安能源,2009,(1): 6-10 [15] 中国国家统计局能源统计司编.中国能源统计年鉴 2005[M]. 中国统计出版社,2006 [16] 周庆凡.美国页岩气革命:历程、经验、意义.西安石油大学学术报告,2013年 10 月 [17] 美国能源信息署(EIA).发布的国际能源展望1990-2035 全球能源消耗 [18] OPEC.2012年中国原油储量大幅上升.2013年报 ————————— 收稿日期:2013-12-13 作者简介:成珍(1971-),女,工程师,主要从事汽油藏管理和汽油田开发研究。 作者电话:13572406530 |