| 井下紧急避险设施的位置研究 | ||||||||||||

| 作者: 发布于:2018/4/9 10:28:43 点击量: | ||||||||||||

井下紧急避险设施的位置研究

田晓红1 王乃足2

(1陕西能源职业技术学院 能源工程系 陕西 咸阳 712000

2陕西彬县煤炭有限责任公司 下沟煤矿 陕西 咸阳 713500 )

摘 要:论文以瓦斯爆炸灾害为例,借助爆炸冲击波在巷道中的传播规律,分析瓦斯爆炸事故对避险设施位置的影响,建立以逃生时间为主要参数的避险设施与工作面的距离模型,计算不同通道类型所对应的避险设施与工作面的合理距离。

关键词:紧急避险系统[1,2] ; 有效逃生时间 ; 避险设施距离 ;瓦斯;冲击波

按照国家安监总局的要求[3],煤与瓦斯突出的矿井在距工作面500m范围内,应建设避难硐室或设置救生舱[4,5],其他矿井中,凡是在自救器所能提供的额定防护时间内无法安全撤离到地面的,必须在距离采掘工作面1000m的范围内建设避难硐室或设置救生舱。上述要求表明,矿井下应具有避险躲灾功能的安全场所,同时对其设置的距离有着严格的要求,在遇到爆炸火灾[6]或其他紧急情况时,要确保井下作业人员及时撤离工作地点,进入避险设施的保护范围之内。

避险设施的位置安排,要依据所在矿井的灾害类型,井下作业人员分布地点,矿井避灾路线设置等具体实际情况。除此之外,还要考虑如下影响因素:

(1)到达避险设施的路途条件,如巷道高度、坡度、堵塞情况等;

(2)便携式自救器的有效使用时间;

(3)人员逃生时间和疏散时间的评估;

各个矿井,甚至在同一矿井的不同时期,由于自然条件、生产环境和管理效能的不同,事故发生的类型、结果、频率也有所不同,避险设施位置的设计也存在很多差别。一个矿井存在的主要灾害类型,是确定避险设施位置的关键因素。下面就以对矿井安全生产和人员生命安全构成严重威胁的瓦斯[7]爆炸灾害为例来研究井下避险设施到工作面的距离。

1爆炸冲击波对避险设施位置的影响

1.1冲击波超压计算

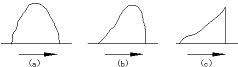

井下发生瓦斯爆炸时,形成冲击波如图1所示,最初具有压力波形(a),而后高压冲击波追赶先行的低压冲击波变成波形(b),最后在前进方向上形成具有尖峰状的压力分布(c),离爆心较远并充分发育的爆炸冲击波波形与爆心压力和温度无关。

图1 爆炸冲击波的形成

冲击波压力取决于爆炸所释放的能量和距爆心的距离,通常情况下,爆炸时释放的能量越大,距离爆心越近,则爆炸冲击波压力越大,而对瓦斯爆炸事故多次的监测结果表明,爆炸后破坏最严重的地方不是爆心而是形成尖峰压力的地方,一般距离爆心200~300m处。

(1)独头巷道内瓦斯爆炸时的超压计算

p=8628.9

+( +( )2/3+177.8( )2/3+177.8( )1/3(1.1) )1/3(1.1)式中,p——距爆心R米处的爆冲击波超压值,kPa

S——巷道平均断面积,m2

m——标准TNT的质量,kg

R——距爆心的距离,m

(2)矿井巷道相似自由空间的等效体积内爆炸

当p≤19.6229kPa时,p=317.091y-1.320kPa

当19.6229kPa<p≤65.7057kPa时,p=677.21y-1.6291kPa

当p≥65.705kPa时,p=1131.23y-2.0197kPa

R=

y= y= (1.2) (1.2)式中:y——等效距离,m/kg1/3

π——圆周率

V——爆炸气流扩散的总体积,m3

(3)瓦斯煤尘爆炸转化为TNT标准炸药量m的计算:

m=0.95VCH4+1.6GC,kg(1.3)

式中:

1.2井下爆炸冲击波破坏区域的分布

根据井下瓦斯爆炸的地点,确定爆炸气体可同时卸压的巷道数,同时根据爆炸超压与爆炸距离的关系,参与爆炸的瓦斯体积以及卸压巷道的断面面积,计算爆炸气体经过风网各节点的超压值,进而根据人员和通风构筑物所能经受的冲击波超压值,在矿井通风系统图上标出表示爆炸后果严重程度的三个区域:①人员死亡区域;②人员重伤区域(永久性密闭墙破坏区);③人员轻伤区域(风门、风墙、临时密闭失效区)。根据瓦斯爆炸冲击波对人体的创伤严重程度和对井下通风构筑物的破坏程度,对不同情况下超压的极限进行取值,如表1所示。

表1 爆炸冲击波造成人员重伤、轻伤和财产损失的破坏压力取值表

(1)在独头巷道中爆炸冲击波造成井下人员伤亡和财产破坏情况

根据瓦斯爆炸冲击波对人体的创伤严重程度,取超压力为300kPa处为死亡区的压力边界值得出死亡区边界到爆炸源的距离R1,其表达式为:

R1=59.976

(1.4) (1.4)式中, R1——死亡区边界到爆炸源中心的距离,m

m——TNT的当量质量,kg

S——井巷的断面面积,m2

同理,根据瓦斯爆炸冲击波对井下人员和井下设施设备的破坏压力的取值,可求得相应的重伤(或45.5cm厚永久密闭砖墙破坏区)、轻伤(或风门、风桥、临时密闭失效区)的距离随爆源当量TNT质量变化的R2、R3的表达式:

R2=261.03

(1.5) (1.5)R3=4117.99

(1.6) (1.6)式中,R2——人员重伤区域(或45.5cm厚永久密闭砖墙破坏区)的边界至爆炸源中心的距离m

R3——人员轻伤区域(或风门、风桥、临时密闭失效区) 的边界至爆炸源中心的距离m

(2)在贯通巷道中爆炸冲击波造成井下人员伤亡和财产破坏情况

R1=19.343

(1.7) (1.7)式中,R1——死亡区边界到爆炸源中心的距离,m

m——TNT的当量质量,kg

S——井巷的断面面积,m2

同理,R2、R3的表达式:

R2=130.613

(1.8) (1.8)R3=2060.071

(1.9) (1.9)式中 ,R2——人员重伤区域(或45.5cm厚永久密闭砖墙破坏区)的边界至爆炸源中心的距离,m

R3——人员轻伤区域(或风门、风桥、临时密闭失效区) 的边界至爆炸源中心的距离,m

1.3位置影响分析

统计结果表明,绝大部分瓦斯爆炸事故是在采掘工作面发生的,在巷道中传播的,因此爆炸冲击波对避险设施位置的影响是非常重要的:

(1)在其他条件相同的情况下,随着瓦斯量的增大,瓦斯爆炸最大压力峰值绝对值增加,最大压力点的位置离爆炸源更近,瓦斯爆炸火焰传播速度加快。因此,在有瓦斯爆炸危险性的矿井中,井下避险设施不宜安置在距离瓦斯易爆点太近的位置,一般在300m以上,以防止爆炸冲击波峰值的破坏。

(2)在相同m、S的独头巷道与贯通巷道内,前者的死亡半径R1大约是后者的3倍,前者的重伤半径R2大约是后者的2倍,前者的轻伤半径R3大约也是后者的2倍。因此,布置于独头巷道(采掘工作面)的避险设施要比布置在贯通巷道的避险设施有着更高的强度要求,且避险设施的位置应设置在人员死亡区与人员重伤区的临界处为宜。

2逃生时间的估算

2.1便携式自救器的有效使用时间

便携式自救器在正常步行情况下的安全使用时间一般为60min,本论文认为,便携式自救器是保护矿工生命安全的第一道防线,应尽可能延长自救器安全使用时间,但考虑到在灾变条件下,自救器往往会在高度紧张慌乱的状态下使用,同时由于工作面到达避险设施的巷道类型可能是水平巷道或上坡倾斜巷道或下坡倾斜巷道。对于灾变情况下的水平巷道,根据国内经验数据统计,取一个影响系数a,其值在0.6~0.8之间,计算中应取0.6。对于灾变情况下的上坡或下坡倾斜巷道,根据国内经验数据统计,取一个影响系数b,其值在0.4~0.6之间,计算中应取0.4。

2.2煤矿井下逃生有效时间

根据矿井实际情况,在一般灾害状态下,灾区中的人员能否安全逃生,由4类时间决定:

(1)Tr1(r1=respose 感应)——从灾害发生到人员感知到灾害来临的时间间隔。

(2)Tr2(r2=reaction 反应)——从人员感知到开始逃生的时间间隔。

(3)Ts1(s1=self-resuer 自救器)——从打开自救器到自救器失效时刻的时间间隔。人在灾害情况下,紧张慌乱、呼吸急促导致自救器实际使用时间要小于自救器的标准防护时间;

(4)Ts2(s2=sum 总和)——矿井灾害中总的安全避灾有效时间。

由上述分析可知,Tr1、Tr2、Ts1 是安全逃生时间的组成部分,所以从灾害发生到人员逃生的有效时间为:Ts2= Tr1+Tr2+Ts1。当Ts2小于Td(d=danger 危急,Td表示人员失去行动能力的时间),即Ts2-Td<0时,人员可以撤离危险区域;而当Ts2-Td>0时,则人员的安全受到威胁,不能安全逃生,由此得出安全逃生公式如下:Tr1+Tr2+Ts1<Td。一般来讲,Tr1、Tr2相对于自救器的时间非常短暂,加上矿井灾害来临的突发性、紧急性和复杂性,会使这两类时间更短,因此各取值15s左右比较合理,可以忽略不计。

所以我们采用自救器的实际有效使用时间作为躲避灾害的总体有效时间。前面分析得知自救器在灾变情况下水平巷道的实际有效时间大约为60×0.6=36min,在灾变情况下上坡或下坡倾斜巷道中的实际有效时间大约为60×0.4=24min。

我们由此可得出结论,即井下人员在感到灾害来袭后,若工作面到达避险设施的通道为水平巷道,在能够立即佩戴自救器的情况下,若36min内能到达避险设施,可以说是基本能逃生。若工作面到达避险设施的通道为上坡或下坡倾斜巷道,在能够立即佩戴自救器的情况下,若24min内能到达避险设施,可以说是基本能逃生。

3 避险设施[4]到工作面的距离计算

采掘工作面是矿井事故多发地点,井下避险设施应设在工作面附近,距工作面的最大距离应以井下人员在紧急状态下,以本能行走的方式,在安全避险[8]的有效时间内逃生的距离,其公式为:

L=M×v×Ts2(1.13)

式中:L——避险设施距工作面的距离(m);

M——参照国外的安全保险系数;

v——在紧急情况下,人员在井下的平均步行速度取值;

Ts2——自救器的实际有效时间。

参照一般人正常情况下在不同类型道路行走的平均速度统计资料,可知一般人在水平道路行走平均速度约为80m/min,在20°的上坡道路行走平均速度约为50m/min,在20°的下坡道路行走平均速度约为100m/min。

但是在发生灾害的紧急情况下,幸存人员的行走会遇到各种各样的难以预料的困难与障碍,影响其前进速度,尽管灾害发生时,人们出于本能会尽可能加快撤离灾区的速度,但由于自救器的性能要求,以及各种不确定的困难因素,比如井下烟雾浓度大小,能见度,人员拥挤程度,人员身上佩戴物重量的影响,回采准备巷道断面有限,巷道中设备较多,会在很大程度上影响到人员行进速度。综合考虑,事故现场人员的行走速度应为正常行走速度乘以某一系数,此系数最大应取0.5。

另外,灾害发生后,工作面人员到达工作面出口处会有一定的距离,事故现场还有我们考虑不到的其他困难因素,参考国外矿井经验数据,取安全保险系数M在0.8~0.9之间,计算中应取0.8为宜。

上述我们提到采掘工作面到达避险设施的通道类型可能有水平巷道和倾斜巷道。所以我们应分类计算避险设施离工作面的距离。

对于水平巷道,则有:L=0.8×80×0.5×60×0.6=1152m

对于一般下坡倾斜巷道,则有:L=0.8×100×0.5×60×0.4=960m

对于一般上坡倾斜巷道,则有:L=0.8×60×0.5×60×0.4=576m

注:下坡倾斜巷道和上坡倾斜巷道步行速度的取值依据一般人在20°的上坡道路行走平均速度和在20°的下坡道路行走平均速度。

得知,如果工作面到达避险设施的通道为水平巷道,则避险设施距工作面的距离应不大于1152m,如果工作面到达避险设施的通道为下坡倾斜巷道,则避险设施距工作面的距离应不大于960m,如果工作面到达避险设施的通道为上坡倾斜巷道,则避险设施距工作面的距离应不大于576m。

另外,前面分析到,若避险设施离工作面太近的话,搬迁频率的增加会加大运营维护成本,并且工作面及其附近一旦发生瓦斯爆炸事故,冲击波超压可能会对避险设施造成一定程度的损害,所以不论对于哪种通道避难设施的位置到工作面距离不应小于300m。

综上所述,对于有瓦斯爆炸危险性的矿井,工作面到达避险设施的通道分别为水平巷道、下坡倾斜巷道和上坡倾斜巷道,则避险设施到工作面的距离范围应分别为300m≤L≤1152m、300m≤L≤960m和300m≤L≤576m。

所以,对于三种不同通道,随采掘工作面的推进,避险设施到工作面的距离始终要保持在以上三种通道对应的距离范围内。

注:若工作面到达避险设施的通道为:水平巷道+倾斜巷道,则应根据水平巷道和倾斜巷道人员各自步行速度以及水平巷道和倾斜巷道各自的自救器有效使用时间综合计算出避险设施到工作面的距离。

4结论

以瓦斯爆炸事故为例,分析冲击波对避险设施距离的影响,得出避险设施到工作面的距离一般不应小于300m。再借助逃生时间以及人员行走特点,计算出了不同通道所对应的避险设施与工作面的最大距离,从而确定出了距离范围,即:对于有瓦斯爆炸危险性的矿井,若工作面到达避险设施的通道为水平巷道,则避险设施到工作面的距离范围应为300m≤L≤1152m,若工作面到达避险设施的通道为下坡倾斜巷道,则避险设施到工作面的距离范围应为300m≤L≤960m,若工作面到达避险设施的通道为上坡倾斜巷道,则避险设施到工作面的距离范围应为300m≤L≤576m。

参考文献

[1] 杨大明.煤矿井下紧急避险系统的建设与发展[A].煤炭科学技术,2010.11.6~7

[2] 杨大明.煤矿井下紧急避险系统建设中的重要问题研究[A].中国煤炭,2011.11.79~80

[3] 国家安全生产监督管理总局国际交流合作中心.世界主要产煤国家煤矿安全状况及事故案例[R].北京:国家安全生产监督管理总局,2010

[4] 孟磊,赵毅鑫,姜耀东等.煤矿井下避难硐室系统设计的探讨[B].2011.11.144~145

[5] 李博,黄圆月.避难硐室与避难舱特点与优化方案.2011.11.66~67

[6] 袁存发.煤矿火灾的危害与防治[A].河北能源职业技术学员报,2011.3.67~69

[7] 王龙方,刘云岗.煤与瓦斯突出问题研究[A].煤炭技术,2011.2.98~99

[8] 孙继平.煤矿井下安全避险“六大系统”的作用与配置方案[B].工矿自动化,2010.11.3~4 |