| 新型工业园区污水处理构建模式研究 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 作者: 发布于:2019/7/24 10:30:37 点击量: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

新型工业园区污水处理构建模式研究

韩 薇

(陕西鼓风机(集团)有限公司 陕西 西安 710075)

摘要:通过对新型工业园区建设中污水处理系统的理论及实际工程分析,提出构建新型工业园区污水处理系统中的经济控制因素及数据制约点,对类似工业园区建设中的污水处理系统所采用的集中式或分散式模式提出合理化建议。

关键词:新型工业园区;污水处理;构建模式

新型工业园区是我国经济建设的新兴产物和发展方向,正在成为推进产业结构调整和经济增长方式转变的重要载体。作为工业园区重要的职能单元—污水处理厂,其分散与集中处理形式的合理、有效的结合构建模式,直接影响到园区基本建设及功能的使用。如何进一步提高资源的利用率,提高环境承载能力,促进经济又好又快发展,构建新型工业园区污水处理模式具有重要实践性意义。

图1 园区总分布图

JY工业园区隶属西安某公司全资项目,位于陕西省某县东南角,也是被省政府划定的JW新区的东南角,园区占地共计1466.2亩。根据园区远景总规划,产业基地建筑面积50万m²,一期工程包括SZ、HH。两厂的厂房建筑面积10万m²和8万m²的综合服务大楼,园区总分布图见图1。园区公用工程建设有污水处理、热源工程、开闭所等,服务于工业基地的各个工厂的生产和办公需要,是基地建设和发展的基础,是持续地保障基地可持续发展的关键性设施。

园区污水源分析

园区按企业项目分为SZ、HH、DK、DT、QZ等项目,一期建设以SZ、HH为主,配套建设有综合服务大楼,提供园区建设管理人员及入园企业员工办公及住宿。目前园区规划及设计水量值一期为250m3 /d,二期(整体园区完成)为2000 m3 /d。水质主体以机械加工类企业排放污水为主体特征,其COD含量 1000mg/L左右,主要含有机械生产产生的喷漆废水及乳化液成分[1]。园区排水系统采用雨污分流形式,基地污水排水量为给水量的85%,在园区主次干道设污水管道、污水采用重力流由高到低、引至园区污水处理厂、调节水池,污水处理采用生物接触氧化法处理达标排放。园区雨水通过道路上雨水管道收集后有主管道排入河流。目前一期建设各个单体污水处理情况如下:

1.1 综合服务楼

本工程共8层,一、二层为商铺及餐厅,三、四层为办公室,五~八层均为宿舍。总建设面积16463.34m2。污水系统采用污废合流制排水方式,一层食堂废水单独经隔油池处理后,排入小区内部化粪池。二~八层污废水汇集至一层,直接排入小区内部化粪池。

1.2 SZ废水治理

油漆废水经过水旋式喷漆装置水旋吸附及气浮装置、活性炭过滤柱处理后,达到一定标准后,排至基地废水处理站处理后达标排放。机械加工产生的废乳化液、废油,定期回收统一处理。设备冷却循环使用,循环使用到一定周期后,经过处理排放至基地废水处理站。生活污水经过化粪池处理后,排至基地废水处理站达标排放[1]。

1.3 HH废水治理

生产废水主要有磨削液,分别在厂房内设置独立的集中循环过滤系统,循环站房内设置独立的负压式过滤除渣设备。生活污水经过化粪池处理后,排入园区市政污水管网。磨削液废水循环使用,定期排放,一次排放量约80m3,一年排1次。污染物主要有COD 10000mg/L,SS约1880 mg/L,石油类1500 mg/L[2]。

2 分散式和集中式建设模式经济分析

园区污处理方式和布局需通过技术和经济比较来确定。从经济学角度来看,污水处理的区域规划必须从以下3个方面进行考虑:集中与分散式污水处理厂的基建费用、集中与分散式污水处理的处理成本、管道建设和污水的输送费用。园区污水处理采用分散式还是集中式的处理方式,需对上述3个经济因素进行比较后方可做出决定。

2.1 基建费用

对于新型工业园区污水处理站构建模式采用分散式及集中式,其经济因素主要涉及基本建设费用、水质及水量等。以泾阳工业园区为例,该园区污水处理站日处理水量250m3/d,工程土建考虑二期发展,一次性建设。该园区污水集中或分散处理的基建费用如表1所示。

从表1中可以看出,集中处理的基建费用较低,这主要表现在企业预处理站建设费用和建设施工安装费方面。一方面,由于集中处理可减少构筑物的数量,可明显降低建设施工安装费;另一方面,由于集中处理对水质水量的变化适应性强,抗冲击负荷能力高,因此对预处理程度要求相对较低,可以采用较简单的预处理方式,可大大削减企业预处理的费用。

表1 污水处理建设费用表

2.2运行费用

本文仅对其直接运行费用(包括电费、人工费及药剂费等)作简要分析如下:

(1)电费:主要由曝气系统及提升系统承担,以0.7元/kWh为计。

(2)人工费:主要是用于污水厂操作管理人员的工资,按1200元/月计算;

(3)药剂费:污水、污泥处理中所投加的化学药剂。

分散或集中处理的运行费用统计见表2。

表2 不同处理方式的运行费用

从表中可以看出,分散处理和集中处理的运行费用都处于较高的水平,每吨水的处理成本相对较高。造成这种情况的主要原因是一期工程处理规模较小,人工成本较高。当处理水量达到一定规模时(二期工程),在人工费用不变的情况下,吨水所耗费的人工成本则会大幅降低。此外,当处理水量较大时,若能采用计算机自动控制系统,还可进一步降低其处理费用。尽管从目前来看,集中处理的成本优势并不明显,但从长远考虑,集中处理无疑会降低处理成本。

2.3管网的投资及输送费用

园区污水处理站构建采用分散式及集中式经济效益最优化的制约点在管网建设费与规模水量的关系,而污水厂的处理规模对污水收集管网的投资具有重要影响。根据对各地水厂的统计结果,对于小型污水处理厂而言,处理规模越小则吨水管网投资越高,当达到一定规模后,吨水管网投资逐渐降低并趋于稳定。

管网的投资及输送费用可按照以下经验公式[3]计算:

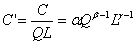

(1) (1)式中,C为管网的投资及输送费用;Q为处理规模;L为管网长度;α、β、γ均为系数,其中β小于1,γ大于1。根据经验值,取α=1.21,β=0.62,γ=2.41。

单位管网长度输送单位水量的投资及输送费用可按下式[4]计算:

(2) (2)表3 处理规模与管网长度和费用之间的关系

通过数据统计分析[5]- [13],从处理规模来看,处理水量5000m3/d以上时,集中处理成本可显著降低,规模效益明显;从管网建设来看,当管网长度在12km以上时,吨水管网投资趋于稳定。对于类似于JY工业园区来讲,在园区建设规模达到12km、需处理水量达到5000m3/d为经济合理分界点,在园区建设规模大于此值以上建议采用集中式污水处理模式。

2.4废水回用情况比较

西安市人均占有地表水资源310立方米,不足全国人均占有量的1/6。目前,西安市区最高日供水量曾达104万立方米,与黑河系统每日110万立方米的供水能力基本持平 [14]。

根据目前的情况,若采用分散处理的方式,由于其规模较小、分散性较高,回用难度较大,且不具有规模效益,可行性较小[21]。当废水排放量达到一定的规模后,园区内集中处理后的达标废水经深度处理后可直接作为厂区集体宿舍厕所用水及其他生活日杂用水,由此每年至少可减少新鲜用水量数十至万吨,随着园区建设规模的不断扩大,其经济效益更为可观。

3 结论

从集中与分散式污水处理厂的基建费用、集中与分散式污水处理的处理成本、管道建设和污水的输送费用等几方面综合考虑,对于新型工业园区来讲,在园区建设规模达到12km、需处理水量达到5000m3/d为经济合理分界点,在园区建设规模大于此值以上建议采用集中式污水处理模式。

参考文献:

[1]许志安.SG公司JY产业基地新厂区建设项目初步设计[M]. 西安:中联西北工程设计研究,2006.

[2]王统建.西安HH公司搬迁技术改造项目初步设计[M]. 洛阳:中机十院国际工程有限公司,2010.

[3]林选才,刘慈慰.给水排水设计手册[M].北京:中国建筑工业出版社,2000

[4]王富康,王曙光.工业废水和城市污水处理技术经济手册[M].北京:清华大学出版社,1992

[5]李江峰,李克江.城市排水管网项目经济评价效益分析[J].工程技术,2009.

[6]李树平,量大鹏.排水管网费用函数概述[J].中国给水排水,2001(3).

[7]徐得潜,叶方清.用线性规划确定管线造价公式[J].化工给排水设计,1998(2).

[8]徐森,李梅,黄廷林.中水处理技术费用的数学模型[J].工业用水与废水,2002(2).

[9]徐志嫱,魏红,黄廷林.污水采用集中或分散处理再生回用的经济比较[J].中国给水排水,2007(3).

[10]卓明.污水处理中的经济性分析 [J].给水排水,2005.

[11]陈洪斌,于风.集中式污水处理系统的最佳规模研究[J].中国给水排水,2006(11).

[12]张志峰,杨立峰,戴海润.从运行管理的角度谈工业废水的集中处理 [J].工业给排水,2004(12).

[13]史捍民.工业园区废水集中治理技术经济分析[J].城市管理与科技,2000.

[14]任晓鲲,徐伟朴.城市污水中水回用的分散与集中处理对比研究[J].河北建筑工程学院学报,2004(3)

[15]邹安平.城市污水系统分散与集中处理规划探讨[J].中国给水排水,2006(7)

[16]王捷.分散式污水处理与再利用技术研究进展[J].中国给水排水,2006(10).

[17]苏媞,董贝,杨平.工业园区废水集中治理方法分析[J].环境科学与技术,2011(5).

[18]邹新,史晓燕.工业园区污水处理模式探讨和建议[J].江西科学,2010(6).

[19]郝晓地,赵靖.集中式污水处理厂取代化粪池可行性分析[J].水资源保护,2006(7).

[20]张质峰,顾国维.区域性工业废水集中治理技术浅议[J].北方环境,2004(10).

[21]贺墨梅.污水集中式与分散式处理技术的比较研究 [J].西南给排水,2006.

[22]章万喜,王建国.印染工业园废水集中处理的探讨 [J].中国环境产业,2007(4). |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||